「宅建の勉強を始めたいけど、忙しくてまとまった時間が取れない…」

「紙の教材は持ち歩きにくいし、スマホで効率的に学習できないかな?」

そんな風に感じている方は多いと思います。

実際、近年の宅建通信講座は、スマホやPCを使ったネット・WEB完結型が主流になりつつあります。

「通学」は少なくなり、「製本教材」も取捨選択になってきています。

WEBなら移動中やスキマ時間でも学習を進められることから、仕事や家事で忙しい社会人や主婦層を中心に人気が高まっています。

しかも、従来よりも受講料が安い傾向があるため、「コスパよく合格を目指したい」という人に最適です。

この記事では、

②選ぶときのチェックポイント

③おすすめの講座比較(アガルート、フォーサイト、クレアール)

④費用を安く受講する方法

をまとめて紹介します。これから宅建の勉強を始める方は、ぜひ参考にしてください。

宅建通信講座はネット・WEB完結!しかしデメリットもご確認を

宅建の学習方法は、従来の「通学」や「紙テキスト+DVD講義」から大きく進化し、現在は、多くの通信講座がスマホやPCを活用したWEB完結型を採用しています。

WEB講義にもデメリットがあるので事前に把握しておいてください。

WEB講座のメリット・デメリット

WEB完結型講座には、以下のような特徴があります。

✔紙テキストに慣れている人には読みづらい

✔紙なら書き込みできるが、WEB版では書き込みできない

✔付箋をたくさん貼れないので、目的のページに辿り着きにくい

✔ネット環境が必須(オフライン対応アプリは要確認)

✔長時間画面を見るため、目が疲れる場合もある

✔スキマ時間のスマホ学習のデメリット

- スマホの小さい画面だと見づらい

- 学習した感があまりない

- スキマ時間で学習すると忘れがち

- 外出先での学習は流し読み、流し見になり、要点整理が難しい

✔スマホ1台で学習できる(製本の持ち運び不要)

✔動画講義が倍速で見れるので効率が良い

✔アプリや学習管理機能で効率的に進められる

✔過去問がWEBやアプリで効率よく解ける

✔苦手分野の管理や、過去問再出題機能などがある

✔通学やDVDと比べると費用が安い

紙テキストなしでも合格可能?

「紙のテキストがないと不安」という声もありますが、実際にはWEBテキスト+問題演習だけで合格した人も多数います。

最近の講座は検索機能やマーカー機能が使えるため、紙以上に効率よく復習できるケースもあります。

どうしても紙で学びたい人は、オプションで冊子版を追加できる講座を選ぶと安心です。

👉自分の学習スタイル(デジタル派か紙派か)に合わせて、WEB完結で良いのかを判断すると失敗が少ないです。

WEB対応の宅建通信講座を選ぶときのチェックポイント

数ある宅建通信講座の中から自分に合ったものを選ぶには、①教材の使いやすさ②学習効率を高める機能③サポート体制の3つをチェックするのがポイントです。

単に「安いから」「有名だから」だけで決めると後悔しやすいため、以下の観点を確認しておきましょう。

講義動画やテキストの使いやすさ

宅建試験の学習は、法律知識を理解し暗記する作業が中心になります。そのため、講義動画やテキストが「自分にとって」わかりやすいかどうかは最重要ポイントです。

✔講師の説明が聞き取りやすいか

✔動画にスライドや図解が表示されて理解しやすいか

✔WEBテキストが検索やマーカーに対応しているか

教材の見やすさ・操作性が悪いとモチベーションが下がりやすく、学習の継続に直結します。

わかりやすいと評判の3つの講座のサンプル講義を確認しておくのもよいです。

アプリや倍速再生など学習効率機能

忙しい社会人や主婦が合格を目指すには、効率的に学べる仕組みが不可欠です。

✔スマホアプリがあり、オフラインでも視聴できるか

✔倍速再生・巻き戻し・スキップ機能の有無

✔問題演習がアプリ内ででき、進捗が自動で記録されるか

「スキマ時間でも効率よく進められるかどうか」は結構重要です。直感的に操作できるアプリやサイトじゃないと苦しくなってくるので、自分が使いやすいかを把握しましょう。

質問サポートや学習管理ツールの有無

独学に近い通信講座では、疑問を解消できる仕組みと進捗を見える化する機能が学習の継続に役立ちます。

✔質問回数が無制限か、回数制限ありか

✔回答がメール・チャット・専用フォームなど、どの形式か

✔学習スケジュールを自動作成してくれるか

✔学習記録や達成度をチェックできるか

「最後まで勉強を続けられるかどうか」はサポート体制次第ともいえます。料金だけでなく、この部分を確認してから選ぶと失敗が少なくなります。

おそらく学習期間中に5~10回は「どうしてもわからない」「解説を見ても意味不明」「Googleで調べてもわからない」に出くわすことでしょう。

一箇所わからないと関連部分までわからなくなる悪循環に陥るので、ちゃんと疑問を解消できるサポート体制があるところを選ぶとよいです。

個人的には教材の良し悪しより質問サポートのほうが重宝するかなぁ。

WEBネット対応の宅建通信講座おすすめ3社比較

数ある宅建通信講座の中でも、WEB学習に強い講座は限られています。ここでは「スマホ対応・合格実績・サポート体制」などを軸に、おすすめの講座を比較して紹介します。

スタディング|圧倒的に安い+スマホ特化

スタディングは、圧倒的な低価格とスマホ特化の学習システムで人気の通信講座です。

2.講義は1本5〜10分と短く、スキマ時間に最適

3.アプリで問題演習や復習ができ、紙テキストがなくても学習可能。(紙テキストプランも有)

コストを抑えたい人、スキマ時間を中心に勉強したい人におすすめです。合格率は公開されていませんが、年間1000人超の合格実績がレポートされています。

フォーサイト|高い合格率+専用アプリ

フォーサイトは、宅建講座の合格率が全国平均の約3倍を誇る人気講座です。実に79.30%の合格率で、不合格時全額返金制度もあるから驚き。

2.スマホ・タブレット対応の専用eラーニング。

3.質問サポートは10~20回ついてるし、進捗管理機能も充実しています。

多少費用は高めの6~8万円クラスですが、合格実績と学習しやすさのバランスを重視する人に最適です。

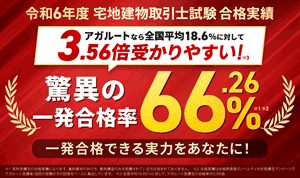

アガルート|合格すれば全額返金

アガルートの宅建講座は、合格者全員にお祝い金をお支払いする制度が注目されています。

合格後は全額返金、またはお祝い金の選択が可能(インタビューに回答するなど一定の条件はあるけど)。

内容は講義映像やテキストが20日間無料体験できるのでお試しできていいですね。

特徴としてバーチャル校舎というのもありまして、受講生同士の交流も期待できるのでモチベーション維持しやすかったりします。

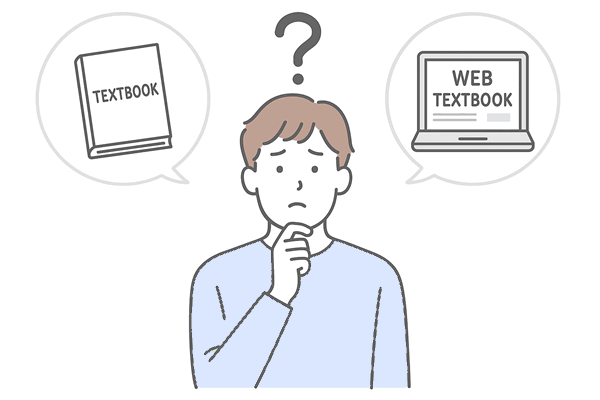

WEB講座と紙テキスト講座の違いとは?

宅建通信講座には「WEB完結型」と「紙テキスト併用型」の2タイプがあります。

どちらを選ぶかは、費用・学習スタイル・補助教材の使い方によって最適解が変わります。ここでは違いを整理してみましょう。

費用面の違い(WEBは安くなりやすい)

WEB完結型講座は、紙のテキストやDVDを印刷・発送するコストがかからないため、受講料が比較的安いのが特徴です。

WEB特化型→スタンダード:19800円、コンプリート:24800円

紙あり版→スタンダード:24800円、コンプリート:29800円

WEB特化型→完全合格バリュー:27800円

紙教材あり→完全合格パーフェクト:59800円

「なるべく安く受講したい」「コストを抑えて挑戦したい」という方にはWEB完結型が向いています。

学習スタイルの違い(デジタル派か紙派か)

✔スマホやPCで動画・テキストを閲覧

✔検索やマーカー機能で効率的に復習

✔スキマ時間を有効活用できる

✔書き込みや赤シートを使った従来の学習ができる

✔紙の手触りや「書く」ことで記憶に残りやすい

✔長時間の勉強でも目が疲れにくい

自分が「スマホで完結させたいタイプ」か「紙で手を動かしたいタイプ」かを考えると、選びやすくなります。

個人的には結局テキストをノートに整理するタイプなので、WEB向けでも製本向けでもよかったのですが。

紙テキストだと受講後も持ち歩けるメリットがあります。会社に持ち込んで業務時の参考にしたりね。

WEB講座は受講期間が終了すれば、もう見ることができませんから、やはり自分のノートは作っておくべきかなと思います。

おすすめの組み合わせ方(WEB+書籍補助)

(1)WEB+紙のハイブリッド学習が一番効率的です

スキマ時間にスマホやアプリで過去問答練。

これなら受講期間終了後も紙テキストでの学習や復習が可能ですし、自分の手書き文字も入ってれば記憶に残りやすかったりします。

このように組み合わせることで、コストを抑えつつ、紙のメリットも活かせます。特に「電車ではスマホ、家では紙テキスト」という使い分けが効果的です。

(2)WEB学習メインで、紙テキスト無し👉、自作ノートにまとめる

自作のノート(これは物理でもいいし、私のようにExcelにメモを取っても良いと思う)に講義内容を図入りで記述して、自分が覚えやすいように整理、色ペンを使ってもいい。

スキマ時間はやはりスマホを使って短尺動画での復習や1問1答アプリでアウトプットの練習もしたほうがいいです。

👉これらは一例ですので、自分に合う学習方法を編み出していくとよいでしょう。

宅建通信講座を安く受講するワザ

ワザってほどのものじゃありませんが・・

宅建の通信講座は数万円〜10万円以上するものまで幅広いですが、実は工夫次第でかなり安く受講できる方法があります。

ここでは代表的な3つのワザをご紹介します。

期間限定キャンペーン・割引を活用

多くの通信講座では、時期によって割引キャンペーンを実施しています。

✔季節キャンペーン:春・夏・年末年始にセールを実施することが多い

✔他資格とのセット割:宅建+行政書士などを同時申込するとお得になるケースも

公式サイトをこまめにチェックするだけで、通常より安く受講できるチャンスがあります。

とはいえいつ来るかわからなキャンペーンを待ってるんじゃなくて、学習は進めてくださいね😁

教育訓練給付制度の対象講座を選ぶ

国の制度である教育訓練給付制度を利用すれば、支払った受講料の20%(上限10万円)がハローワークから支給されます。

条件:雇用保険の加入期間が一定以上あること(通常は1年以上)

👉️たとえば5万円の講座なら実質4万円で受講できるため、コストを大幅に抑えられます。

⚠詳細は各講座の給付金のページをご覧ください。

返金保証や合格祝い金のある講座を選ぶ

一部の通信講座では、合格者に返金や祝い金を支給する制度を用意しています。

スタディング:合格すれば祝い金

クレアール:合格祝い金制度あり

「絶対に合格する」という意気込みがある人ほど、こうした制度を利用することで実質的な費用をさらに下げられます。

👉受講料は一見高額に見えても、キャンペーン+給付金+祝い金制度を組み合わせれば、かなりお得に受講できます。

Excelにノートを取るテクニック

「ノートを取る」という行為は学習の基本だと思います。

②あとから重要な点のみを学習、覚え直し。

これの繰り返しで効率的な記憶定着が可能になるのは、小学生の頃からの慣習で身についてることでしょう。

(一部記憶力がいい人は読んだだけで覚えちゃう人もいるんですけど)

そこで、物理的なノートにメモを取るか、パソコンのExcelにメモを取るかの話ですが。私はExcel派でした。

物理ノートとExcelノートの違い

メリット:持ち歩きできる、PC慣れて無くてもOK、図が簡単にかける、カラフルに仕上がる

デメリット:文字記入が時間がかかる

メリット:文字入力がペンで書くより早い、図形や画像挿入でそれなりの図が描ける、検索しやすい、あとから行の追加とかできる、表を作りやすい、色を塗れる、あとから修正が簡単

デメリット:持ち運びできない、図を描くのが時間がかかる

Excelでノートを取るには

- 自分でルールを決める

タイトルや見出しは横線をひくとか

講義の内容は黒文字で、どこかから拾ってきた情報は青文字とか

大見出し→中見出し→小見出しのルールを決めておく - 行列の幅はいじらない

幅を広げてしまうと、以降その列の幅が広くなりすぎて、見た目がぐちゃるので、幅はデフォルトのままがいいです。 - 関連する見出しにリンクを付ける

Excelはハイパーリンクという機能があり、そこをクリックすると、関連する見出しに画面をジャンプさせることができます。

関連する宅建業法と建築基準法のページを相互にリンクさせたりして、知識を習得しやすくなります。 - WEBから持ってきた画像とかを貼る

都市計画とか盛土規制法の絵とか、絵でみて覚えやすいのは、WEB上に画像が落ちてたりしますし、通信講座の画面をキャプチャしてExcelに貼っておいてもいいですね。

私のExcelノート学習のテクニックでした。参考まで。

宅建通信講座のWEB・ネット講座まとめ

最後、私のExcelノートの取り方のせいで、とりとめのない記事になりましたが、もう1度。

👉️WEB・ネットのコンテンツや仕組みに強い宅建通信講座はこちらからご覧ください