私は2022年10月の宅建試験で合格しました。当時「通信講座」なるものの存在に気づいていなかったので独学でした💦

もともと全然違う業種で働いていた人間ですが不動産業界で働きたいと思い、知識ゼロの状態からチャレンジしてみたのです。

もしゼロからの出発で宅建試験に挑戦しようとしている方がいたら参考になれば幸いです。

本当に独学で合格できるのか?

独学といえば市販のテキストやWEBの情報のみで合格を目指す形になると思います。

通信講座や通学講座に費用を払って教えてもらいに行くのは、この記事では「独学ではない」と定義しようと思います。

7割の人は時間が無い中で宅建講座を受講して短期間でスピード合格を果たしたようです。

私を含む、年配の方はわりと時間の余裕があったので、独学で合格。また最初から費用をかけたくなかった人も独学で勉強していました。

そして難関国家資格と言われてますが、驚くほど宅建士が多いことに気付かされました。勤務経験はないけど資格があるのでアルバイトに申込した、みたいな人も多かった。定年で再雇用がないからパートで宅建士で働いてる、みたいな人も多い。

なので、これから受験しようという方には意欲を削ぎたいわけではないという前提で、別にたくさんの人が持ってる資格なんだから、独学でも合格できると信じて挑むだけなのです。

宅建に独学で受かるためにどのテキストがベストなのか?

まずテキストに関してですが最新の宅建士資格むけの市販テキストで大丈夫です。

私が購入したのは「みんなが欲しかったシリーズ」(TAC)の書籍と、その問題集の2冊だけです。

私自身合格後でも最新テキストは改めて購入して傍らに置いてあります。

先輩にもらったテキストや、去年使ったテキストでは法改正に対応していないので絶対に駄目です。

法改正といえば、宅建業法は当然ながら建築基準法や都市計画法や税法などしょっちゅう改正されていますので、そこを最新化しなくてはいけないという訳です。

さて、TAC以外で言えば、LECのテキスト「宅建士のトリセツ」シリーズでも良いでしょう。

どちらのテキストもオールカラーで絵が豊富に使われていて記憶するのによいと思います。紙なので書き込みもできるし法律ごとに分冊して持ち歩けます。

通勤・通学時・乗車時などスキマ時間で学習するのにもちょうどよいです。

テキストの物足りない点

最新のテキストはどちらも持っていますが、読むだけでは理解が追いつかない場合が必ずあると思います。

法律の難しい条文をわかりやすくまとめたものがテキストですので、試験に出たことが無い1条や1項がまるまる端折られてる場合もあります。

また、わかりやすいワードで説明されてるがゆえに概論を掴むのはOKとしても、各論まで腑に落ちないケースもあるでしょう。

これは他の情報源を使って補足するしかないな、というのが私の経験です。

テキストと出題範囲の関連付け

テキストは「宅建業法」「法令制限」「権利関係」「税・その他」のジャンルで3冊~4冊構成になっているのがどのテキストでも基本の構成だと思います。

| 宅建業法 | 不動産屋および宅建士に必須の法律です。宅建試験では全50問中20問がここから出題されます。そして3冊の中で最も点数が取りやすいのでここから理解に努めましょう。(20問と言いましたが1問だけ住宅瑕疵担保履行法から出題があります。) |

|---|---|

| 法令制限 | このジャンルは「建築基準法」「都市計画法」「土地区画整理方」「農地法」「宅地造成および特定盛土等規制法」「国土利用計画法」といった、やはり不動産屋で必要な法律に関するものがまとめられています。出題範囲が広く、また暗記モノが多いのですが暗記さえしてしまえば点数に変換するのは容易だと思います。建築基準法から2問、都市計画法から2問、その他から4問が傾向です。 |

| 権利関係 | このジャンルは不動産屋に関連するものとして「借地借家法」「区分所有法」「不動産登記法」「売買契約」が重要になります。暗記で対応できる部分がわりとあります。そして「民法」の範囲がとても広いです。残念ながらこのジャンルは暗記ではないので、点数を上げるのはかなり難しいと思います。社会通念の常識の範囲で解答できる部分もあるのですが、勉強しても点数に変えるのが難しい部分なので、優先順位は低くしておいたほうが良いです。借地借家法2問、区分所有法1問、不動産登記法1問、その他から10問が傾向です。 | 税・その他 | この分野は「不動産に関する税金」、「地価公示法」、「不動産鑑定評価」、「土地・建物の構造」、「統計問題」から8問出題されます。暗記でカバー可能な分野ですので心配ないと思います。 |

宅建に独学で受かるための勉強法

私の勉強法がどれぐらい皆さんにマッチするかわかりませんので、一例として紹介したいと思います。

まず前提として期間が10ヶ月ありました。→これより期間が少ない人は、やる量を2倍、3倍に増やすだけです。

理解していくテキストの順番

読み始めるテキストの順番ですが、

2️⃣宅建業法👉️権利関係👉️法令制限

このどちらかが良いと思います。法律の勉強が初めてではない方は権利関係から着手しても良いと思いますが。

まずは簡単な宅建業法で流れを掴むのが良いでしょう。初めて触れる業法なのでモチベーションも上がりやすいし、取り組みしやすいですよ。

ペース配分

読んでいくペースは以下の様な感じです。読んでいくだけなのですぐの理解は難しいでしょうから2周目も見越して計画したほうがよいですね。

法令制限:1ヶ月

権利関係:1ヶ月

3ヶ月目以後から問題集に着手

いったんテキストを読破したら、問題集に着手しましょう。問題集をやりながら復習しながら記憶にとどめていくことが必要です。

💡また宅建試験独特な出題の傾向、ひっかけ文、文章表現にも慣れていくことです。

過去問は10年分やったほうがいいと言う人が多いようですが、私は5、6年分で済ませました。

過去問は不動産適正取引推進機構の公式サイトに掲載されていてダウンロードできますが、過去すぎて現在の改正法律に対応してないままなので、参考程度に留めておいてください。

市販の過去問なら現在の法律に対応して過去問も修正されているので問題ありません。

テキストを補完するための方法

テキストを読んでると、(私の場合は)この情報じゃ足りないな、もっと補足がほしいな、などと思うことが度々ありました。

私は全部の情報が欲しくなるので、条文(e-Gov政府サイト)にアクセスして、辿って辿って情報収集して、それらをパソコンに入れておいたり・・・といった作業をしていました。

不明点をそのまなにしないために質問することが重要

テキストや問題集をやってると、どうしても書かれてる内容だけでは理解できない場合があります。

そんなときは誰かに聞いて解消しなければいけません。

→聞き方によって解答の集まり具合が違う。回答者に責任が無いのでいい加減な解答も多い。

ちゃんと解答してくれる人もいるが、裏を取らないと間違えてる場合もある。

🔍️ココナラやクラウドワークスで有料で聞く

→探せば宅建を教えてくれる人もいる。有資格者なので正しい情報に近い解答が得られる。ただし有料なのでお金と相談。

🔍️先輩に聞く

→不動産屋にお勤めの人などは、先輩に聞ければ最も手軽で費用もかからなくておすすめ。

🔍️Google検索で情報を探す

→世の中には解説をしてくれてる人や不動産屋がブログをやってたりします。(私もその1人ですが)

そのサイトで解消する。

AI(chatGPT等)に聞く、という方法もありますが、AIは法律条文は正確性が落ちるのでおすすめしません。確実性の高い手段で聞くようにしましょう。

どうしても解消しない場合は、通信講座を費用を払って活用して、講師に質問するというのも最終手段として考えてもいいかなと思います。(もはや独学ではないけど)

例えば「スタディング」であればミニマムプランが約15000円で、質問1回あたり1500円チケットがあるので、最もコスパが高いように思います。(ただしスタディング内テキストや過去問に関する質問のみ)

1つでも疑問を残したままだと憂いがあるのでスッキリ解消できるといいですね。

テキストを自分のノートに整理する?整理した人

テキストを読んだだけで記憶できる人はいいのですが、私は記憶力があまりないので、自分の手と目で記憶する必要があります。

それはわかっていたので、テキストを整理して(あるいはテキストでは不足していると感じる部分は)ノートやパソコンで記述して、絵を描いて記憶に残るように工夫していました。

人によってはせっかく整理された情報がテキスト化されてるので、改めてノート化する必要は無いという人がいます。

そのへんはご自身の特性や記憶効率を考慮して取り組めばいいと思います。

暗記モノに関しては昔ながらの暗記カードに記述して、電車中や運転の信号待ち中などスキマ時間を最大限活用して記憶していました。

宅建に独学で受かるためのスケジュールの一例

宅建は300~400時間の学習で合格できると言われています。

10ヶ月もあれば1ヶ月あたり40時間×10でOKですね。1日1~2時間で充分到達すると思います。

まぁ私の場合は記憶力が悪いので1日3時間以上勉強してましたけど。。

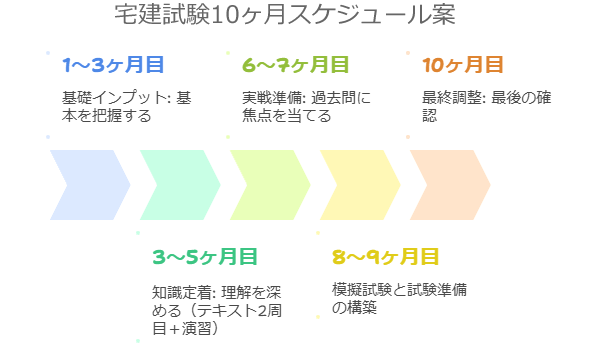

それで10ヶ月間のスケジュールですが以下の様な感じです。

| 期間 | フェーズ | 主な目標 |

|---|---|---|

| 1〜3ヶ月目 | 基礎インプット | 各科目の全体像をつかむ(テキスト1周目) |

| 3〜5ヶ月目 | 知識定着 | 理解と暗記を進める(テキスト2周目+問題演習) |

| 6〜7ヶ月目 | 実戦準備 | 過去問中心(5年分)+苦手分野対策 |

| 8〜9ヶ月目 | 模試・本番力強化 | 本試験形式の模試・時間管理の訓練・弱点潰し |

| 10ヶ月目 | 仕上げ・最終調整 | 模試復習+直前チェックノート・軽いアウトプット |

もし10ヶ月も残されていないのであれば、急ピッチで進めていくための日々の勉強時間を確保する必要があるでしょう。

コツは、最初から最後までを繰り返し学習する、ということ

後半になると、苦手分野だけや、重点ポイントだけを注力するようになると思いますが、それでも忘れ防止/覚え直しのために、やはり最初から最後までをナメるように記憶していくのが良いと思いますね。

記憶のピークを試験日に持っていくために。

自分の属性(社会人、主夫、30代~50代)でも宅建独学合格可能か

👉️それはわかりません。

「社会人でも独学で受かりますか?」「もう40代ですが、今から勉強して大丈夫でしょうか?」「子育て中の主婦でも受かりますか?」

といった声をよく見かけますが、はっきり言ってしまえば——そんなことは誰にもわかりません。

合格できるかどうかは、年齢でも職業でも性別でもなく、やる気と勉強時間を確保できるかどうかに尽きます。

逆に言えば、どんな属性であっても、それさえクリアできれば宅建は独学でも十分合格できる資格です。

「忙しいから独学は無理」という人へ

社会人だから、主婦だから、フルタイム勤務だから…というのはよくある言い訳です。

でも、1日24時間は誰にとっても平等です。その中から毎日1〜2時間を勉強に充てられるかどうかがすべてです。

・スマホで過去問を1問だけ解く

・子どもが寝た後に30分だけテキストを読む

このような「小さな積み重ね」が、半年〜10ヶ月後に「合格」という結果につながります。

結論:やるか、やらないか

👉️お金が使えて、効率を求めるなら独学ではなく「通信講座」を受講することをおすすめします。

お金をかけずに知識を得る方法

私が活用させてもらった宅建独学の方法を紹介します。

→テンポのよい宅建受験者および不動産屋勤務者むけの動画です。語呂合わせの暗記モノはだいぶお世話になりました。

宅建業法や宅建業法施行令、施行細則などすべての情報の源になるのがこちら。テキストで意味が理解できなかったら、いちど条文を見に行ってみる事をおすすめしたい。

ただしテキストには「◯◯法の◯◯条」といった表記がほとんど記載されないので、自分でe-Gov内から該当箇所を探す必要があります。なお、私のブログ内では条文+解説を行っているので(最新化や更新はやや遅れがち‥)、そちらも合わせて参考にしていただければとも思います。

→過去の多量の過去問が年度別、問別に掲載されています。解説もわかりやすいし、法改正にも対応しつつあるので、かなり古い過去問でもとても参考になるでしょう。

あまり役に立たないもの

あまり役に立たなかったな~というサイトや動画もありました。

→世の中には宅建講師が居て自分のブログで情報発信してる人がいるのですが、「ここから先は有料記事」になってたり、「ここから先は会員限定講義」みたいなのがあります。

無料部分だと不完全燃焼だし情報の網羅性が低いので、先が気になるけど、あまり役には立ちませんでした。

→いや、それテキストに載ってるまんま喋ってるよね、という動画。

補足とか事例とか挙げてくれればいいんだけど、みたいな動画も、知識や暗記のコツにはなりませんでした。

どのサイト、どの動画という名指しの指摘はできませんので、自分に合わないなと思ったものを敬遠すればよいと思います。

独学じゃなきゃいけないわけではない

独学で宅建士合格を目指すのはよいと思いますが、合格することがゴールなのですから、独学に拘る必要はありません。

市販テキストやWEBからの情報収集の他、あらゆる方法を総動員して取り組みましょう。試験日はずらせないのですから時間こそ大事です。今年ミスしたらもう1年という時間を無駄にしますか?という話。