宅建(宅地建物取引士)は、不動産業界で必須となる国家資格ですが、実際に学習を始める人の背景は大きく分けて2つあります。

1️⃣ 未経験・異業種から宅建を取得して不動産業界へ挑戦したい人

2️⃣ すでに不動産会社で働いていてて宅建を取得したい人、会社に取れと言われてる人😂

同じ「宅建合格」を目指すといっても、立場や背景が違えば、つまずくポイントや勉強法の工夫もまったく異なります。

未経験者は「法律用語や不動産実務のイメージがわきにくい」という壁に直面しやすく、不動産勤務者は「知っているつもり」で学習をおろそかにしてしまうリスクがあります。

この記事では、未経験と不動産勤務、それぞれの宅建取得における違いを整理し、学習を効率的に進めるためのポイントや注意点を解説します。

これから宅建を目指す方は、自分の立場に合った学習法を知ることで、より合格に近づけるはずです。資格手当で年収24万円アップを目指しましょう!

宅建試験の範囲から見る、未経験と不動産屋勤務の大きな違い

まずは出題範囲(関連する法律のこと)を把握して、それが現実に不動産屋の業務にどれぐらい関わっているかをお伝えします。

宅建試験の出題範囲

宅建試験は主に次の法律や関連テーマから出題されます。

- 宅建業法

不動産会社や宅建士にとって必須となる法律で、宅建試験では全50問中20問が宅建業法からの出題です。配点も大きく、試験勉強の中で最も得点源にしやすい分野といえます。まずはここをしっかり理解しましょう。なお、20問のうち1問は「住宅瑕疵担保履行法」から出題されるのが通例です。 - 法令上の制限

「建築基準法」「都市計画法」「土地区画整理法」「農地法」「宅地造成等規制法」「国土利用計画法」など、不動産取引に欠かせない法律をまとめた分野です。出題範囲が広く暗記が多いのが特徴ですが、覚えてしまえば確実に点数に直結するので、暗記分野として割り切るのが得策です。出題傾向は、建築基準法2問・都市計画法2問・その他の法律から4問となっています。 - 権利関係

「借地借家法」「区分所有法」「不動産登記法」「売買契約」など、不動産取引に密接に関わる法律を扱う分野です。暗記で対応できる部分もありますが、特に「民法」の出題範囲が広く、理解力を問われる問題が多いため得点を伸ばすのが難しいのが特徴です。社会常識的な判断で答えられる問題もありますが、効率を考えると優先順位は下げた方が良いでしょう。出題傾向は、借地借家法2問・区分所有法1問・不動産登記法1問・その他(主に民法)から10問です。 - 税・その他

この分野では「不動産関連の税金」「地価公示法」「不動産鑑定評価」「景品表示法」「土地・建物の構造」「統計問題」などから8問が出題されます。暗記で対応できる内容が中心で、学習量に比例して点数を取りやすい分野です。

宅建試験の出題範囲と実務関連度合い

個人的な体感ですが、実務との関連度を表してみました。

| 出題範囲 | 実務関連度 | 目安の設問数 |

|---|---|---|

| 宅建業法 | ★★★★★ | 19 |

| 住宅瑕疵担保履行法 | ★ | 1 |

| 建築基準法 | ★★★★ | 2 |

| 都市計画法 | ★★★★ | 2 |

| 土地区画整理法 | ★★★★ | 1 |

| 農地法 | ★★★★ | 1 |

| 宅地造成等規制法 | ★★★★★ | 1 |

| 国土利用計画法 | ★★ | 1 |

| 借地借家法 | ★★★★★ | 2 |

| 区分所有法 | ★★★★★ | 1 |

| 不動産登記法 | ★★★★★ | 1 |

| 売買契約 | ★★★★★ | 1 |

| 民法 | ★★★ | 10 |

| 税金 | ★★ | 1 |

| 地価公示法 | ★★ | 1 |

| 住宅金融支援機構法 | ★ | 1 |

| 景品表示法 | ★★★★ | 1 |

| 不動産鑑定評価 | ★★★★ | 1 |

| 土地・建物の構造 | ★ | 2 |

| 統計問題 | ★ | 1 |

試験と業務の関係を説明します。

| 出題範囲 | 補足解説 |

|---|---|

| 宅建業法 | 不動産会社で働くなら必須。日常的に業務を行う上で否が応でも関わる。 |

| 住宅瑕疵担保履行法 | 新築住宅の売買に関わる一部の取引で登場。ハウスメーカー以外は日常的には触れる機会は少ない。 |

| 建築基準法 | 重要事項説明書で登場。売買や開発行為に直結。 |

| 都市計画法 | 重要事項説明書で登場。売買や開発行為に直結。 |

| 土地区画整理法 | 重要事項説明書で登場。区画整理事業が行われる地域の売買では必須。 |

| 農地法 | 農地を宅地に転用する際に必須。地方での土地売買や開発案件では重要度が高い。都市部の実務では出番は少なめ。 |

| 宅地造成・特定盛土等規制法 | 重要事項説明書で登場。取引物件が規制区域かどうかをチェック |

| 国土利用計画法 | 大規模な土地取引や投資案件で関係する。日常の実務で頻繁に登場するわけではない。 |

| 借地借家法 | 賃貸借契約に直結。 |

| 区分所有法 | マンション管理や売買で必須。専有部分と共用部分の扱いは実務でもよく問題になる。 |

| 不動産登記法 | 不動産登記簿の読み方・扱いは実務の基礎中の基礎。 |

| 売買契約 | 重要事項説明や契約で必須。実務でも頻繁に関わる、現場力も鍛えられる分野。 |

| 民法 | 実務に直結しにくい内容も多いが、すべての現場にじんわり浸透。 |

| 税金 | 固定資産税や譲渡所得税など。売主に対して話せる方が強い。が、実務では税理士を紹介するケースが多い。 |

| 地価公示法 | 土地価格の目安を知るために必要。ただし査定では査定ソフトを使うので、登場頻度は低い。 |

| 住宅金融支援機構法 | 住宅ローン商品のフラット35と関連、ただ試験と業務の関係は薄い |

| 景品表示法 | 広告にかんすること、常に業務でも気を使う |

| 不動産鑑定評価 | 売却不動産の査定で使う基本知識。を知っておいて現場ではアプリでやっちゃう。 |

| 土地・建物の構造 | 試験用の暗記が中心で、不動産屋が実務で使うことはほぼ無いんじゃないかな。 |

| 統計問題 | 試験では毎年出るが、単なる暗記。実務ではほぼ使わない。 |

未経験で宅建士を目指す場合にココがつらい&こうしろ

宅建業法は必須、だけどイメージがわかない

宅建業法は宅建試験で最重要科目ですが、未経験者にとっては 「法律用語やルールがイメージできない」 という壁にぶつかりやすい分野です。

特に 35条(重要事項の説明) と 37条(契約書の交付) は実務で必ず使う条文なのに、テキストだけ読んでも「結局どういうこと?」と混乱しやすい部分だと思います。

🟢 35条で学ぶこと(重要事項の説明)

未経験者は「買主や借主に安心して契約してもらうための説明書」とイメージすると理解しやすい。

☑ 法令上の制限(建築基準法・都市計画法による制限など)

☑ インフラや生活関連情報(水道・ガス・電気・道路接面など)

☑ 契約上の特約事項

👉 そして実際の不動産屋や保証協会(ハトでもウサギでも)の重要事項説明書の雛形を印刷して見ることをおすすめします。

WEB上で検索してサンプルを探すと良い。

🟢 37条で学ぶこと(契約書の交付)

実務では「後から言った言わないの争いを防ぐ書類」と考えると腹落ちしやすい。ほぼ定型文。

☑ 契約金額・支払い方法・引渡し日など、トラブル防止のための取り決め

☑ 契約後に必ず交付しなければならない「取引の証拠」

👉 こちらも不動産屋や保証協会の契約書の雛形を印刷して見てください。どこの会社の雛形(様式/テンプレート)でも、だいたい同じことが同じ文面で書かれているので、見れば暗記がはかどり記憶に定着するでしょう。

WEB上で検索してサンプルを探すと良い。

🟢 宅建業の免許・宅建士証・名簿・帳簿

実務では「会社として営業するための許可証」「社員が宅建士だと証明する身分証」「取引の履歴を残す記録簿」という位置づけ。

→ しかしイメージが湧きにくい

未経験者は実際の免許証・宅建士証・名簿・帳簿のサンプル画像やテンプレート(Excel等)を見ておくと記憶に残りやすい。

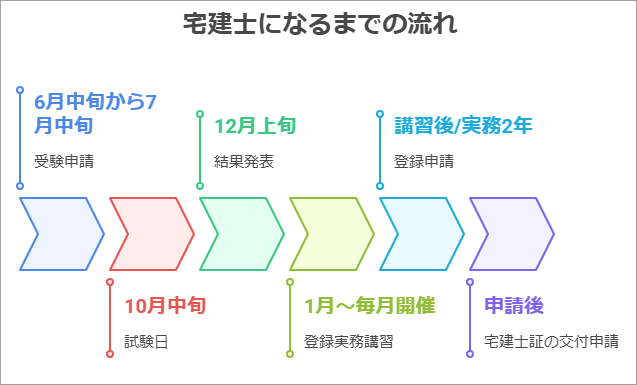

🟢 宅建士の登録手続き

「試験合格」=「すぐ宅建士になれる」ではない。実務経験や登録実務講習を経て初めて宅建士証が交付される流れを理解すると。

今のうちから、あなたの都道府県のホームページを見て、将来申請するときの流れをチェックしておこう。

🟢 保証協会がよくわからない

→ 多くの宅建業者が加盟している保証協会。

ハト(「全国宅地建物取引業保証協会」(通称:全宅))かウサギ(「不動産保証協会」(通称:全日))どっちかに入るはず。サイトを見ておくとより理解がすすむ。

🟢 民法がわけがわからない

→ 大丈夫。民法は不動産屋勤務の人もわけがわからないから、両者ともゼロスタート。民法の学習に時間をとられるよりも、宅建業法を9割以上正解するつもりで頑張ること!

未経験で宅建士を目指す方へのアドバイス

未経験から宅建士を目指す場合、法律用語や不動産実務の知識がゼロの状態からスタートするため、不安や疑問にぶつかるのは自然なことです。独学でも挑戦は可能ですが、効率よく合格を目指すなら「疑問を解消できる環境」と「効率的な学習手段」を確保することが成功のカギになります。

疑問解決の手段を用意すること

未経験者が独学でつまずく一番の理由は、疑問を解決できないまま放置してしまうことです。

民法の条文や法令上の制限の細かいルールは、テキストを読んでも理解しにくい部分が多く、独学だと「よくわからないけどとりあえず暗記しよう」となりがちです。

不動産屋勤務ではないため、近くに聞ける先輩が居ないと疑問が解消しないまま進むことになりがちです。

そのため、

②費用を払って質問対応がある通信講座を選ぶ

③費用を払って教えてくれる人に単発で依頼する

④有名Youtuberのコメント欄で質問する

⑤Yahoo知恵袋で質問して解消する

といった形で「疑問をすぐに解決できる手段」を用意しておくことが重要です。④や⑤は回答が来るか確実度が低いので②か③で補強しないといけないかもしれませんね。(参考:宅建通信講座のページ)

効率よく進めるなら通信講座がベスト

未経験者にとっては、学習の順序や出題頻度の高い分野を自分で取捨選択するのが難しいという課題があります。

通信講座なら、プロの講師が試験傾向を分析したカリキュラムに沿って学べるため、余計な遠回りをせずに効率的に進められます。

さらに、「質問サポートがある」のが最も有益だと考えています。通信講座を調べてみるとよいです。

独学の低コストも魅力ですが、時間やモチベーションのロスを考えると、最短で合格を狙うなら通信講座も併用するとベストな選択肢といえるでしょう。

不動産勤務で宅建士を目指す方へのアドバイス

不動産会社で働きながら宅建士を目指す場合、すでに日々の業務で触れている知識があるため、未経験者に比べて大きなアドバンテージがあります。ただし「仕事で知っているから大丈夫」と油断するのは危険かなと思います。

実務経験があると理解が早い科目

不動産勤務者は、日常業務で宅建業法や契約実務に関連する分野に触れているため、テキスト内容を具体的なイメージと結びつけやすいのが強みです。

☑ 重要事項説明や契約書、都市計画法や建築基準法は業務で経験済み

☑ 宅建業の免許や宅建士証、帳簿などの管理業務も現場で見ている

有利であると知ること&逆に油断しやすい落とし穴

実務経験があることは確かに有利ですが、それが「勉強しなくても答えられる」という油断につながることもあります。

不動産屋の実務が間違ってるケースもあるかもしれませんので、実際にそんな業務をしていないかチェックする気持ちで学習するとよいでしょう。

また、民法や法令制限のような机上中心の科目は実務で触れる機会が少ないため、改めて最初から学習することになります。

業務で使う表現と試験設問の表現や用語が異なり、「知っているつもり」で間違えないように気をつけてください。

👉 つまり「自分は有利」という自覚を持ちつつ、試験特有の言い回しと実務のズレを埋める勉強が必要です。

どちらにも共通する合格のポイント

- 過去問を軸に学習する

宅建試験は出題パターンが繰り返される傾向が強いので、過去問を中心に繰り返し解くことが最重要です。 - 宅建業法を得点源にする

全50問中20問を占める宅建業法は、点数を安定して稼げる分野。ここを確実に押さえれば合格ラインがぐっと近づきます。 - 直前期は模試で実戦力を磨く

本番形式の模試を解くことで、時間配分や問題の取捨選択に慣れることができます。試験直前の仕上げに必須です。