宅建の勉強を始めたいと思ったときに、まず悩むのが「通信講座・独学・通学、どれを選ぶべきか?」という点かと思います。

宅建の勉強を始めたいと思ったときに、まず悩むのが「通信講座・独学・通学、どれを選ぶべきか?」という点かと思います。

・独学なら費用は安くすむけれど、本当に合格できるのか不安…

・通信講座は効率がよさそうだけど、自分に合っているかどうかわからない…

・通学は安心感があるけれど、時間や費用の負担が大きいのでは?

このように、学習スタイルごとにメリットとデメリットがあり、人によって最適解は変わります。

本記事では、宅建試験の代表的な学習スタイルである「通信講座」「独学」「通学」を比較し、費用、合格率、学習時間の自由度、モチベーション維持、といった観点から整理して解説します。

最後に「結局どんな人にはどの勉強法が合っているのか」をまとめますので、これから宅建学習を始める方はぜひ参考にしてください。

宅建試験の学習スタイルは大きく3つ

宅建試験の学習方法は、大きく分けると「通信講座」「独学」「通学」の3つがあります。それぞれに特徴があり、どの方法を選ぶかによって勉強の進め方や合格までの難易度は、マジで変わってきます。

通信講座

通信講座は、テキストや動画講義を自宅で受講できるスタイルです。

近年はスマホやタブレットでも学習できる講座が増えており、仕事や家事と両立しながら効率よく勉強できるのが大きな特徴です。

加えて質問対応やサポート体制が整っているため、独学に不安がある人や効率を重視したい人に向いています。

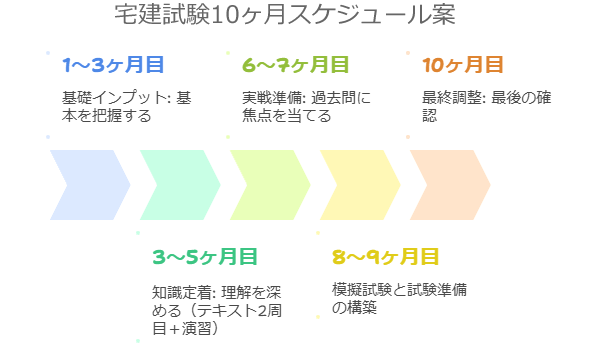

短期 中期 長期

独学

独学は、市販のテキストや問題集を使って自力で勉強する方法です。一番のメリットは費用が安いこと。数千円〜1万円程度でスタートできます。

ただし、学習計画や疑問解消をすべて自分で行う必要があるため、挫折率が高いのがデメリットです。私自身も独学でスタートしましたけど市販テキストで端折られてる行間を埋めるのに苦労したし。何個も出てくる疑問を解消するために、追加の費用を払って解決していきました。

特に宅建が初めての資格学習という人にはハードルが高めといえます。

長期

通学講座

通学講座は、資格学校や専門予備校に通って講義を受けるスタイルです。特定の月から日程が組まれており、その講義にあわせて参加する形になります。試験3ヶ月前になるとほとんどの通学コースは受付がありません。

講師から直接指導を受けられる安心感があり、仲間と一緒に勉強できるためモチベーションを維持しやすいのが特徴です。

一方で、費用が高額(10万〜20万円以上)になりやすく、さらに通学時間の確保も必要です。

短期 中期

通信・独学・通学の比較ポイント

宅建試験の学習スタイルを選ぶときに、多くの人が気にするのは費用・疑問解消・合格率・学習時間の自由度・モチベーション維持の5つです。

ここでは、それぞれの観点から3つの勉強法を比較してみましょう。

費用(安さで選ぶなら?)

| 独学 | 市販テキストと過去問で1〜2万円程度。最安。 |

|---|---|

| 通信講座 | 3〜10万円前後。費用はかかるがコスパは良好。通信は講座により費用差が大きい。 |

| 通学講座 | 10〜20万円以上。最も高額。 |

👉 費用だけで選ぶなら独学が圧倒的に安い。ただし、合格までの効率を考えると通信講座のコスパが高い。

合格率(効率よく合格できるのは?)

全国平均の合格率は15~18%を推移しています。その点から言うと、

| 独学 | 計画性と自己管理が必須。合格率は低め。 |

|---|---|

| 通信講座 | 教材・カリキュラムが整理されており、合格率50~70%と大きく上回る講座もある。 |

| 通学講座 | 全てにおいて充実、サポート体制が厚く合格率70%を超えるが、通学の負担はある。 |

👉 数字や実績を重視するなら通学だが、通信講座もOK。

学習時間の自由度(主婦・社会人はどれ向き?)

自分のペースで学習できるかどうかが自由度です。

| 独学 | 自由度は高いが自己管理が難しい。 |

|---|---|

| 通信講座 | スマホ・PCで学習でき、スキマ時間を活かせる。 |

| 通学講座 | 授業時間が決まっているため自由度は低い。 |

👉 家事・育児・仕事と両立するなら通信講座が一番現実的。

モチベーション維持(続けやすいのは?)

やると決断したら突っ走るだけなのですが、できれば楽しくモチベ維持できるといいんだよね。。

| 独学 | 孤独になり、疑問の解消ができず、挫折しやすい。 |

|---|---|

| 通信講座 | 添削・質問サービス・合格特典などで継続しやすい。 |

| 通学講座 | 講師や仲間がいるため強制力あり。 |

👉 人によって向き不向きが分かれるが、サポート付き通信講座や通学講座は継続に強い。

疑問を解消しやすいのは?

個人的に最重要ポイントだと思っているのがココ。

| 独学 | かなり難しい。答えを探し求めてWEBを検索しつづけて時間を失ったり、誰かに聞く必要がある。 |

|---|---|

| 通信講座 | 質問対応コミの通信講座ならメール等で疑問解消はできる |

| 通学講座 | 校舎での時間を使って質疑応答が可能 |

👉 通学や通信講座なら疑問の解消はできる。独学はわからない部分をわからないまま進めることになりかねない。

通信講座のメリット・デメリット

宅建試験の学習方法として、もっとも選ばれることが多いのが通信講座です。

ここでは、通信講座の長所と短所を整理します。

メリット(効率的・スマホ対応・コスパ)

- 効率的なカリキュラム → 出題頻度の高い範囲に重点を置いているため、短期間でも合格を狙いやすい。

- スマホ対応 → 動画講義や問題演習をスマホで完結できる講座が多く、スキマ時間を活用可能。

- サポート体制 → 質問サービス、添削課題、学習スケジュール管理などがあり、独学より挫折しにくい。

- コスパが良い → 通学ほど高額ではなく、数万円で効率的に学べる。

デメリット(独学より費用は高い)

- 独学に比べると、教材費や受講料が必要になる(3〜8万円程度)。

- 講座によっては教材の質やサポート体制に差があるため、選び方を間違えると費用対効果が下がる可能性もある。

- 通学に比べると「強制力」が弱く、自分の意思で学習を進める必要がある。

独学のメリット・デメリット

宅建の勉強方法として「最も費用が安い」のが独学です。市販のテキストや過去問を使って、自分の力だけで合格を目指すスタイルです。私は「宅建に挑戦しよう!」と思ったのが年末だったのでほぼ1年間も期間がありまして、最初は独学でスタートしようとなりました。

メリット(費用が最安・自分のペース)

- 費用が圧倒的に安い → テキストや過去問集で1〜2万円程度。

- 自分のペースで学習可能 → 生活リズムに合わせて柔軟に勉強できる。

- 試験範囲を自分で取捨選択できる → 慣れてくれば、自分に合った勉強法を組み立てられる。

👉 「十分な時間がある」「コストを最小限に抑えたい」人に向いています。

デメリット(挫折率高い・情報収集に手間)

- 計画づくりから自己管理まで全て自分で行う必要がある

- 疑問点を解決できる環境がなく、つまずきやすい

- 試験の最新情報(法改正や傾向変化、統計問題)を自分で調べて対応しなければならない

- 孤独になりやすく、モチベーションが下がると継続が難しい

👉 「合格しなきゃいけない理由が無い人」や「一人だと続かないタイプの人」には不向きなのかな、と思います。

通学講座のメリット・デメリット

資格スクールや予備校に通って、教室で講義を受ける「通学講座」。昔からある学習スタイルですが、宅建学習では現在も一定のニーズがあります。3ヶ月前の駆け込み寺みたいなコースもたまにあるので時間が無い方は探してみるのも良いと思います。

メリット(強制力・講師から直接学べる)

- 強制力がある → 決まった時間に教室へ通うため、学習のペースが崩れにくい。

- 講師から直接学べる → わからない点をその場で質問できる。

- 仲間がいる → 一緒に学ぶ受講生がいることで、モチベーションを維持しやすい。

- 模試や演習が豊富 → 大手予備校なら、直前期の模試や予想問題を本番形式で体験できる。

デメリット(費用が高額・通学の負担)

- 費用が高い → 10〜20万円以上かかるのが一般的。

- 時間の制約が大きい → 通学の往復時間や授業時間が必要で、社会人や主婦には負担になりやすい。

- 柔軟性が低い → 授業を休むと補講や振替が必要になり、スケジュール調整が難しい。

- オンライン化に押されている → 近年は通信講座の充実で、通学講座の優位性が薄れてきている。

通信・独学・通学はどんな人に向いている?

宅建試験の勉強法は、それぞれ向き・不向きがあります。自分の性格や生活スタイルに合わせて選ぶことが、合格への近道です。

通信講座が向いている人

🟢忙しい社会人・主婦・学生など、まとまった時間が取りにくい人

🟢一人で勉強を続けるのが苦手で、サポートが欲しい人

🟢法改正や最新情報も含めて、効率的に学びたい人

👉 時間が限られていても、最短ルートで合格を目指したい人に最適。

独学が向いている人

🟢長期の時間があり、自分で計画を立てて自己管理が得意な人

🟢不動産屋勤務中だったり、勉強経験やがある、効率的にテキストを読み進められる人

🟢費用を最小限に抑えたい人

👉 コストを抑えて挑戦したい、経験者や勉強慣れしている人向け。

通学が向いている人

🟢不動産屋勤務経験がない人や、勉強が初めて、直接講師に質問したい人

🟢学習仲間がいた方がモチベーションを維持できる人

🟢費用や通学時間の負担が気にならない人

👉 強制力や学習環境を重視する人に向いています。

リアル経験者にしかわからない躓きポイントと解決

宅建の学習をしていくなかで、独学/通信/通学いずれの場合も躓いてダメになるケースがあるので、そこをあらかじめ知っておくと心構えになるかもしれません。

独学編

情報迷子になる

テキストの内容に不信感が出て、別のテキストで何と書かれているか気になったり、e-Govの法律の条文を読み出して答え合わせをしたりして、やはり時間が取られてしまう。

過去問10年分やるって狂気の沙汰?私は5年分で合格できたけど、先輩宅建士のXの投稿を見ると10年分と書かれてたりしてうんざりしてくる。

🔴誤解に気づけない

理解が浅いまま「覚えたつもり」で進んで、試験直前にミスに気づくことがある。

😱孤独と不安で折れる

自分が何点取れるかわからない今ドコにいるかわからない(現在地喪失)ため、落ち着かなってくる。

通信講座編

🔴孤独感が強くなる

質問サポートはあっても、返事までにタイムラグがある→「今すぐ聞きたいのに聞けない」ストレスになる。

😱教材が増えすぎて消化不良

動画・テキスト・模試・アプリなど盛り沢山→逆に「どれを優先するか」で迷って勉強が止まる。

💸自己管理できないと無駄金になる

相性が悪い通信講座のテキスト、動画の講師(トークやテンションや進め方)だと全然入ってこない。記憶に定着しない。「せっかく買ったのにほとんど手を付けなかった」というケースも多い。

通学講座編

⏰️時間が絶対に合わない日が出る

子どもの体調不良や仕事の残業、コロナで1回でも休むと進度についていけなかったり補講もタイミング次第で難しくなる。

🙅講師ガチャに当たる

講師の説明が合わないと「あの講師が言ってる意味がわからない」「高額払ったのに意味なかった」という絶望感が大きい。

😱教室の雰囲気に飲まれる

他の受講生が優秀だと焦る、逆に緩い雰囲気だと自分もダレて集団の空気に左右されやすい。傷のナメあい駄目絶対。

結論(個人的おすすめは通信講座+独学のハイブリッド)

費用や効率を考えると、独学でいいと思うのですが、通信講座を取り入れると重点的に学習したほうがよいポイントがわかるし、情報源が2つになるのでより網羅性が出てきます。

そして独学では難しい「疑問の解消」がしやすくなります。※ただし質問対応OKな通信講座に申し込むこと! 通信講座は色々あるので自分にあいそうなものを探すことです。(参考→宅建通信講座ガイド)

通学は「直接指導が必要」な一部の人や「3ヶ月短期の人」向けです。

結論として多くの人におすすめできるのは独学・通信講座をベースにしつつていくハイブリッド型かなと思います。