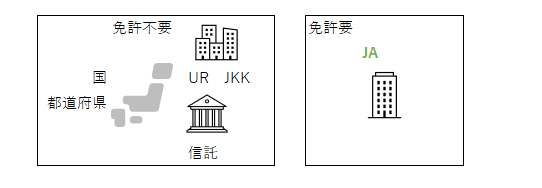

この記事でお伝えしたいのは「免許」なしで宅建業をできるパターンがあるので、それはどんな時かを整理します。

免許について規定しているのが宅建業法第3条ですが、以下の第77条と第78条は「宅建業法の適用除外(免許不要の例外)」を定めた条文です。

ひとまず以下の条文は読み飛ばして構いませんので、説明へ進んでください。

第七十七条 第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)には、適用しない。

2 宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。

3 信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 信託業務を兼営する金融機関及び第一項の政令で定める信託会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十八条 この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。

(77条)信託会社は宅建業の免許が不要で、宅建業を営むことができます

ただし国土交通大臣に届出は必要となっています。免許以外の規定は適用されます。

| 項 | 内容 | 意味 |

|---|---|---|

| 第1項 | 信託業法で免許を受けた信託会社は、宅建業法第3条〜第7条などの規定の適用を除外 | 宅建業免許の取得義務や登録関連の規定が適用されない=免許不要 |

| 第2項 | ただし、他の条文(取引ルールや罰則など)は、宅建業者と同様に適用 | 「免許は不要」だが、「行為規制(37条書面交付など)」は守る必要あり |

| 第3項 | 信託会社が宅建業を行う場合は、国交大臣に届出が必要 | 免許は不要だが、国交大臣への事前届出義務がある |

| 第4項 | 銀行などの金融機関が信託業を兼ねて宅建業をする場合の詳細は政令で定める | 実務運用の細かいルールは政令に委任 |

つまり免許は不要だけど、業務としては宅建業法のルールで行いなさい、ということですね。

(78条)国や自治体は宅建業法の適用除外

・URは適用除外

「独立行政法人都市再生機構いわゆるUR」は国の行政機関とみなされます。(独立行政法人都市再生機構法42条、施行令34条1項4号)

・JKKは適用除外

「地方住宅供給公社いわゆるJKK」は地方公共団体とみなされます。(地方住宅供給公社法47条、施行令2条1項4号)。

・JAは免許が必要

農業協同組合(農協つまりJA)はダメで、免許が必要となっています。

ℚ 農業協同組合Aが、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、免許は必要ない。(令和03年10月問32)

→× 農業協同組合は免許が必要

ℚ 学校法人Aがその所有地を一団の宅地に造成して分譲する場合、Aは、宅地建物取引業の免許を必要とするが、宗教法人Bがその所有地を一団の宅地に造成して分譲する場合、Bは、宅地建物取引業の免許を必要としない。(平成04年問35)

→× 学校法人Aは免許が必要、宗教法人Bは免許が必要。

ℚ 農業協同組合Aが、所有宅地を10区画に分割し、倉庫の用に供する目的で、不特定多数に継続して販売する場合、Aは免許を受ける必要はない。(平成15年問30)

→× 農業協同組合は免許が必要

📘 この分野を体系的に学べる通信講座はこちら

独学での理解が難しい法律用語や出題傾向を、動画やテキストで体系的に学びたい方は、宅建通信講座の比較ページをご覧ください。主要6講座(アガルート/フォーサイト/スタディング/ユーキャン/クレアール/LEC)を、合格率・料金・サポート体制などでわかりやすく比較しています。