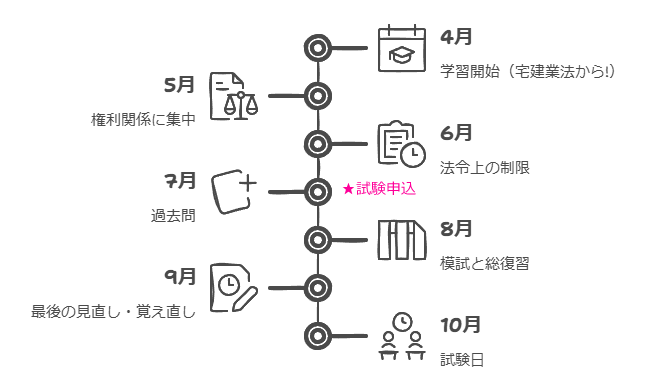

今年はもう来週になりますね。タイミングではありませんが記事を投稿しておきます。

2025年の試験日程・開始時間・会場の探し方

2025年の試験カレンダー早見表(10月/12月の実施有無・開始/終了時刻)

| 項目 | 2025年(令和7年) |

|---|---|

| 試験日 | 10月19日(日) |

| 集合時刻 | 12:30までに着席(登録講習修了者は12:40まで) |

| 試験時間 | 13:00–15:00(120分)(登録講習修了者は13:10–15:00(110分)) |

| 12月実施 | なし(予定):公式スケジュールは10月実施のみ |

| 合格発表 | 11月26日(水) |

根拠:公式(不動産適正取引推進機構=RETIO)の案内。集合時刻・試験時間・日付・発表日が明記されています。

開始時間・集合時間・解散までのざっくりタイムライン

試験日の1日の流れは次のような感じです。事前に会場の場所を確認しておくと当日迷わなくてよいと思います。

それから当日会場に付くのは、集合の1時間前には最寄り駅とか、近くに到着して余裕を持って入れるようにしておくことをおすすめします。早めに到着して周辺で時間を潰して待つぐらいのほうが気持ちの余裕が生まれますよ。

それに会場付近には受験者の行列が出来てるし、宅建塾や予備校などの案内、パンフレットの配布なんか、邪魔な人たちがいますので、気を取られないようにしましょう。

| 11:30–12:00 | 移動・入場列に並ぶ/トイレ確認 |

|---|---|

| 12:00–12:20 | 自由に着席・受験票/本人確認・机上整理 |

| 12:30(登録講習修了者は12:40) | までに着席必須(注意事項説明)。 |

| 13:00–15:00 | 試験(登録講習修了者は13:10–15:00)。途中退出不可。 |

| 15:00–15:10 | 答案回収・退室指示 |

| 15:10以降 | 混雑回避して退出(自己採点の準備) |

都道府県別の会場の探し方(公式→市区町村→大学/会館の傾向)

受験申込みが通ると、受験会場の案内がありますので必ず確認しましょう。

まず公式RETIOの「宅建試験」ページ→該当年度の試験スケジュールを確認。受験票発送時期とマイページ表示の案内が出ます。

〶郵送申込の場合:8月下旬以降に設置される専用問い合わせダイヤル/10月初頭発送の受験票で確認。

会場の傾向ですが、私が受験したときは大学のキャンパス内でした。

概ね各都道府県の大学キャンパス、総合施設(県民会館・産業会館等)が中心です。大都市は複数会場になりがち。インターネット申込では定員先着で会場選択できる自治体もあるかも。

自宅最寄り会場にならない場合の対処(遠地/振替の考え方)

💡 申込時点で満席→自宅最寄りにならず、別会場に振替はあり得ます(特に都市部)。インターネットは先着のため、早めの申込を。

🚫 会場確定後に別会場への変更は原則不可。

* 前日までに所要時間+乗換シミュ、ラスト1kmは徒歩時間を見込む

* 試験前日の最終確認(受験票・身分証・筆記具・時計)

* 雨天・遅延リスクを織り込んで、余裕を持って到着+1時間

交通手段別の到着戦略(電車/車/バス|開場時刻と混雑)

🚃 電車:最寄り駅から会場までの徒歩導線を事前確認。【都内】駅トイレ混雑→1つ手前駅で済ませると楽。(会場内トイレ有り。)

🚗 車:大学会場は一般駐車場NGが多い。会場公式注意に従い、コインPの混雑も考えて公共交通が無難。

🚌 バス:本数が少ない路線あり。数本早めに。万一に備えて徒歩代替ルートも確保。

開場~着席:公式は12:30(登録講習修了者は12:40)までに着席を要請。行列でロスする前提で11:30着が安全。

会場チェックのチェックリスト(アクセス/トイレ/時計/昼食/売店)

- アクセス:駅からの実徒歩(坂・信号)/雨天時の動線

- トイレ:男女の配置・混雑のクセ(開場直後は空きやすい)

- 時計:教室に時計がない前提で腕時計必携(可能なら2本)

- 売店/自販機:学内売店や周辺コンビニの有無(昼ピークを避けて購入)

- 11時頃には軽めに昼食をとっておくの推奨

- 待機場所:屋内ロビー有無/寒暖差対策(羽織もの)

- 席:前後左右の距離(狭い会場は耳栓が安心、スタッフに許可確認)

- 非常時:遅延・遅刻時の入室可否は監督員指示に従う

- 試験中気になりそうなことは事前に対策を(マスク、消しゴム、鉛筆、ティッシュ)

会場で起こりがちなトラブルと回避策(渋滞・入場列・座席環境)

⚠️ 教室が暑い/寒い:前開きの羽織。

⚠️ 机が狭い/ガタつく:筆記具を最小限に、不要物は足元へ。ガタつきは紙を折って固定。

⚠️ トイレ大混雑:到着直後と説明直前は避け、12:10頃に行く。当日は朝からドリンクは少なめに。珈琲等の利尿作用ある飲み物厳禁。心配な人は大福餅1個や赤飯で利尿を抑える。

⚠️ スマホ電源オフ忘れ:入室前に完全OFF(マナーモード不可の会場がほとんど)。

⚠️ 時計トラブル:スマートウォッチは原則不可扱いが多い。アナログ/シンプルなデジタルを用意(詳細ルールは受験票・会場掲示に従う)。※集合・試験時間ルールは公式参照。

申込方法(ネット/郵送)と必要書類・顔写真・マイページ

申し込みの流れ(ネット→支払い→マイページ確認|郵送の流れ)

インターネット申込

1. 公式「宅建試験インターネット申込システム」へアクセス→新規登録。

2. 必要事項入力・顔写真アップロード→受験手数料8,200円を決済(クレジット等)。

3. 受付完了後はマイページから受付状況や会場(8月下旬頃に表示)を確認。

郵送申込

1. 都道府県配布の「試験案内(願書)」を入手→必要事項記入・写真貼付。

2. 簡易書留で受付期間内の消印で郵送。

3. 会場は受験票(10月初旬発送)で通知。

郵送:約2週間→7/15まで

ネット:約1か月→7/31まで

と短め。締切直前はアクセス集中に注意。

必要書類・入力項目まとめ(氏名・住所・顔写真・支払方法)

👤 個人情報:氏名(フリガナ)・生年月日・住所・連絡先 等

👤 顔写真データ(ネット)/写真貼付(郵送)

💳 支払情報(受験料8,200円は非課税)

🔑 マイページ用メール・パスワード(忘失注意)

顔写真の要件(サイズ/背景/服装/NG例)

基準:パスポート申請用相当の証明写真(無帽・正面・無背景推奨)

不適切な場合は差替え指示→従わないと受理不可。

申込期限と“詰みポイント”(締切直前の注意・決済失敗のないように)

基本は7月に入ったらすぐ申し込みすること。

- 締切直前は混雑:画面が開かない/決済失敗→時間をおいて再試行。

- 郵送は消印必須:期間内消印の簡易書留のみ有効。

- 手数料の返還不可:原則として返金なし

申込後に変更できる/できない項目(会場・氏名表記)

会場:ネットは先着で選択できる自治体あり(満席で選択不可)。

個人情報の誤り:早期にRAITOへ相談。受験票到着後の訂正は手続きに時間がかかる。

ネット申込できない時の代替手段

ネットで申込出来ないなら、できる方法を考えて。いまどきスマホでの申し込み以外考えられないので。

郵送で送って到着したかどうかでヤキモキしてる時間もったいないし。

受験票はいつ届く?紛失時の対処

発送~到着の目安

📨 発送日:2025年は10月1日に一斉発送(普通郵便)。

📨 到着目安:多くの地域で10月3日~6日頃に到着見込み。10月8日までに未着なら協力機関または機構へ連絡。

未着時の確認フロー

1. マイページで状況確認(ネット申込)/協力機関へ連絡(郵送申込)。

2. 10/8までに未着なら必ず問合せ(再発送は基本なし)。

3. 配送状況は年度によって追跡番号の案内が出る場合あり(案内に従う)。

紛失・未着でも当日受験できる?

必要物:顔写真付き身分証(運転免許証、マイナンバーカード等)。

受験票の記載チェック(届いたらすぐ)

- 受験番号/氏名

- 試験会場・集合時刻、試験時間

- 持参物・注意事項

当日までの備え(未着/紛失リスク対策)

会場導線を前日確認(経路・所要時間・代替ルート)。

本人確認書類を2種(顔写真付+予備)用意。

当日の持ち物・服装・時計(デジタル可否/Apple Watchは?)

必須・推奨・NGアイテム一覧(まずはここだけチェック)

推奨:鉛筆削り・替芯、羽織れる上着、ハンカチ・ティッシュ、雨具、身分証(未着・紛失時の本人確認用)、軽い糖分(休み時間のみ)。

NG例:電卓、置時計、通信機器の電源ON、スマートウォッチ着用。

自分は一応鉛筆削りは持って行ったけど使わなかった。事前に削った鉛筆2本で足りた。+シャーペンがあると安心。時計は会場に無かったので腕時計必須。

参考書・問題集は直前まで見ていてOK。合図で机上からカバンへ。

筆記具の推奨セット(現場で困らない最小構成)

📝 鉛筆2~3本キャップ付き or シャープペン+替芯(B~HB指定)。

📝 消しゴム2個(本体一体型の小消しゴムはダメ)。

📝 小型鉛筆削り(任意)。

時計のルール整理(デジタル可否/Apple Watchは?)

☑ 使用可 → 時刻確認だけの腕時計(アナログでもデジタルでも可)。

☑ 使用不可 → スマートウォッチ(通信・計測機能等があるもの)、置時計。監督員から「時計を机上に置く」指示が出る場合あり。

実務上はアナログのシンプル時計が無難(誤読防止)。

服装の最適解(体温・音・匂い対策)

10月半ばというとちょうど夏・秋の変わり目。

- 気温差対策に前開きの薄手アウター(着脱が速い)。

- 化学繊維のカサカサ音が出る服や、強い香料は避ける。

- 靴は歩きやすく静かなもの。会場によっては土足NGの掲示があるため注意(受験票記載の会場注意に従う)。

- 当日「雨」の可能性を考慮、折りたたみ傘もあると安心

小物の工夫(耳栓/目薬/飲み物の扱い)

🟠目薬・飴:試験中の使用・飲食は基本NG。休憩時のみ。当日の気温・気候によって喉が気になる場合。

🟠飲み物:ペットボトルは机上不可の想定で、休憩時に補給。ラベル剥がしの指示がある会場も。

荷物の置き方・試験中の取り扱い

☑机上は受験票・筆記具・腕時計のみを基本にシンプル運用。

☑参考書・スマホ等はカバンに収納。監督員の指示に従い、足元に置く。

会場内の飲食・トイレ・休憩のマナー

途中退室不可(時間終了まで着席)。トイレは入室前に済ませる。団子・大福餅・赤飯で利尿を抑えるとよい

休憩中の通路・出入口の占有は避ける。

私語・端末操作は厳禁(不正防止のための注意事項に従う)。

試験の問題構成・配点・時間配分テンプレ

出題分野と設問数の内訳(全50問・四肢択一)

| 宅建業法 | おおむね20問(得点源。条文知識+ひっかけ対策) |

|---|---|

| 権利関係(民法等) | おおむね14問(読解量多め/事例問題) |

| 法令上の制限 | おおむね8問(用途地域・建ぺい/容積・農地・国土法など) |

| 税・その他 | おおむね8問(不動産取得税/印紙/統計/住宅金融支援機構 等) |

配点:各1点、50点満点(※登録講習修了者の5問免除は50点換算で加点処理)

業法で固めて他分野のブレを吸収。合格ライン年は業法の取りこぼしが命取り。

合格に必要な“取りこぼせない領域”

| 最優先 | 宅建業法(目標 18/20) |

|---|---|

| 次点 | 法令上の制限(6/8 目標) |

| 安定帯 | 税・その他(5~6/8) |

| 伸び代 | 権利関係(7~10/14) |

→ 合計の目安:37~38点を安全圏として設計(年により前後)。

時間配分テンプレ(120分版)

50問120分なので1問あたり2分前後+見直し15分が目標。

2. 税・その他:15分

3. 権利関係:35分(読解は“設問→肢の結論→根拠”の逆算型)

4. 総見直し:15分(迷い問題の再判定/マークずれチェック)

💡 常に見直し15分を死守。配分が押したら“権利関係の重い設問”を後回しにしてでも確保。

回し方の型(順序と“飛ばし”の基準)

- 順序推奨

業法 → 法令上の制限 → 税・その他 → 権利関係 - 飛ばし基準(30秒ルール)

☆ 肢の結論が30秒で立たない → 即☆(星マーク)を問題用紙につけて“保留”→最後に戻る

☆ 長文・図の読解工数が高い問題は“最後の塊”に送る

💡 宅建業法は例年「問26~問45」に配置されます。ページではなく問題番号で位置取りしてください(例:権利1–14 → 法令15–22 → 税その他23–25 → 業法26–45 → 免除46–50)。真っ先に問26を開くこと。

・独自ルールで構わない

・迷い=☆、計算=Δ、後回し=アト と独自マークで種類を見える化

・迷いは2周目で1分上限、決め切れない場合は直感で固定

・模試でマーキングの練習もしておくとGood

見直し時間の使い方(15分の内訳モデル)

1. マークずれ一括チェック(受験番号→1~50の連番確認)5分

2. ☆問題を優先して再判定 7分

3. ケアレス疑いの多い業法3題を再読 3分

💡ポイント:正解の変更は“根拠が見えたときだけ”。不安だけで変えると正→誤になりやすい。

マークシート運用のコツ

- マークシートは最後に記述、問題用紙の肢にマル付しておき、最後に一気にマークする

- ページ跨ぎでの塗り忘れを防ぐため、5問単位で塗る/1個ずつ指差し確認しながら塗る

- 濃く・素早く塗れる芯(B~HB)を用意

- 途中での全消しはNG(時間ロス&カス付着)。

問題タイプ別の攻略ポイント

| 一問一答 | 肢のキーワードで即断。条文知識は例外・ただし書きから当てる |

|---|---|

| 個数問題 | ×を先に確定(誤りの“型”を拾う)→残りは真偽一致で個数へ |

| 計算(制限・税) | 単位と係数を真っ先に確認(㎡↔m、1/2・1.25倍 等) |

| 長文事例(権利) | 設問先読み→問われる論点を先に特定→事実関係の要否を振り分けて読む |

本番直前に見る“時間配分カード”(自作メモ例)

14:10 税・その他終了

14:45 権利終了 → 14:45~15:00 見直し

迷い:☆=保留/Δ=計算/後=後回し

直前の仕上げ(前日~当日朝~試験直前)

- 35条、37条表復習

- 業法違反、免許取り消し表復習

- 罰則表復習

- 用途地域、建てられる建物表復習

- 国土法・農地法表復習

- 法令の係数・数字→ミニ表で“見るだけ復習”

- 持ち物確認→受験票/筆記具/時計/身分証/道順スマホ

💡 暗記表→時間とともに記憶薄れる→直前まで見て試験開始と同時に問題用紙に表を書いちゃう

合格ラインの目安と“ボーダー年”の特徴

過去の合格点推移の傾向(上振れ/下振れの年に共通する要素)

① 合格点は概ね35~38点帯に収まる年が多いが、問題の難易度・配点の取りやすさで上下する。

② 業法が素直/個数問題が少なめだと上振れしやすい。逆に権利関係が長文化・ひっかけ強めだと下振れ傾向。

③ 統計・税など“その他”のサービス問題の有無も全体の体感難易度に影響。

出題トレンドとボーダーの相関(業法易化/権利難化など)

☑ 権利の事例読解×個数問題の複合 = 時間圧迫でボーダー下降。

☑ 改正直後の論点は出題率が上がるため、改正条文の“例外・ただし書き”まで押さえた受験生が有利。

自己採点の活かし方(速報→誤答分析→翌年対策)

試験直後は、通信講座や宅建塾の各社が一斉に回答速報を流すので、Xとかで情報を拾って自己採点してみましょう。(稀に回答が間違えてる場合があるので後日のチェックも忘れず)

今年の合格が自信がある人は下記の記録は不要。ボーダー自信が無い、来年も覚悟してる人は要チェック

② 誤答の種類(知識不足/読み違い/時間切れ/計算ミス)をタグ付けし、原因→対策を1行で記録。

③ 翌年に回す場合は、業法の取りこぼしは→最優先で補強。

“安全圏”の作り方(目標得点と学習配分)

💡 配分の目安:業法18/法令6/税その他5~6/権利7~9。

💡 学習時間の最後の2週間は業法の弱点潰し>法令の数字確認>過去問の誤答やり直しの順で効率化。

解答速報30分でこれだけはやっておこう

迷い→”変えるなら根拠がある時だけ”の原則を再確認

合格発表までの過ごし方(登録実務講習/次の準備)

- ボーダー帯 → 合否どちらでも無駄にならない準備を進める

☆ 合格想定:登録実務講習や必要書類の流れを把握。最寄りの登録実務講習実施業者を探す。

★ 不合格想定:来年の計画表(過去問回転・模試日程・弱点単元の月割)を作成。 - どの帯でも、解いた直後の記憶で“敗因メモ”を作ると次回効率が段違い。

ボーダーが上下しても、業法で確実に貯金しておけば合格可能性は安定する。まずは「取り切るべき20問」を明確にして、直前期はそこを“満点狙い”で仕上げよう。

直前1週間と前日の過ごし方

直前1週間の学習メニュー(弱点潰し/捨て問の決定/模試1本)

| 月~水 | 業法の取りこぼし条文を“誤答ノート”から集中的に復習(15~20題/日)。法令の数字(面積・係数・日数・●☓)はミニ表で“眺める復習”。 |

|---|---|

| 木 | 模試1本(本番同時刻で実施)→採点→メモ(間違えた理由を1行)。 |

| 金 | 模試の誤答を同系統3題ずつで解き直し。捨て問(労力対効果が低い論点)を明確化。 |

| 土 | 確認のみ(新規学習はしない)。時間配分カードを確認。 |

暗記の仕上げ方(語呂/条文数字/頻出論点の再点検)

☑ 語呂・例外・ただし書きを“見て口に出す”テンポ復習。

☑ 数字は固める→意味は追わない(効率重視)。

☑ 覚え直しが必要な項目に暗記カード(当日朝に見る“最後の札束”を作る)。

| 業法 | 重要条文の例外・ただし書き(35条/37条、報酬上限、罰則リスト、など) |

|---|---|

| 法令上の制限 | 係数・数字(建ぺい・容積、特盛法、農地法、用途地域の“できる/できない”) |

| 税・その他 | 税率・非課税の範囲/統計の頻出値 |

| 権利関係 | 取消・無効・時効の起算点など“混同しやすい対比表” |

前日の準備(持ち物/ルート確認/就寝時間/朝食)

🖊️ 持ち物一式を夜のうちに玄関にセット(腕時計は電池残量確認)。

🚌 ルートは到着2パターン(通常/遅延対応)をメモ。

⏰ 就寝はいつもより+30分早く、起床も+30分早く(体内時計を前倒し)。

🍔 朝食はいつもの“軽め”(新しい食品は避ける)。

🥤 飲み物は少なめに

当日のルーティン(到着→着席→開始直前3分)

- 到着:会場周辺でトイレ→入室。

- 着席:受験票・筆記具・時計のみ机上/スマホは完全電源OFF。

- 開始直前3分:

☑ 迷った時の飛ばし基準を口に出して再確認

☑ 深呼吸4-7-8法を1セット

☑ 時間配分カードを1回だけ確認

☑ 暗記表や語呂合わせの最終チェック - 開始直後1分

☑ 直前でチェックした暗記表や語呂合わせを試験開始と同時に紙に転記

☑ 問26の宅建業法を開く

本番で緊張を抑える“2つの技”

→ 呼吸:4秒吸う→7秒止める→8秒吐く×2~3回。

同じ問題をにらみ続けると注意が固着して判断が鈍るので、視線と身体感覚を一瞬だけ切り替えて脳の負荷を下げるテクニック

→ 視点リセット:迷いが続いたら正面の壁→机→問題の順に視点を動かし、指先を一度強く握って開く。この間10秒。

迷った時の行動指針

* 30秒で結論出ない=即☆保留

* 条文と異なる“断定語”は要警戒(常に/必ず/一切)。

* 同じテーマで矛盾する肢があれば、どちらかが×の可能性大。

* 変更は根拠が見えた時だけ(不安は根拠ではない)。

宅建試験への向き合い方

宅建試験は正しい型で淡々と積み上げることが重要。ここまで読んできたなら、“合格の型”はバッチリOK

最後にモチベのガソリンを置いておきますね笑

・今日の1問は、試験日の1点。

・記憶の維持は毎日やること。

予定どおりにいかない日があっても、毎日教材を開くこと。それを続けた人が、最後に合格証を受け取ります。

勉強法・過去問・独学/講座比較

この記事で疑問が解けたら、次は「どう学ぶか/何で学ぶか」。下のリンクを“上から順に”読むと、迷わず実行まで行けます。

【宅建】通信 vs 独学 vs 通学どれがおすすめ?メリット・デメリット比較