このサイトは宅建の受験を応援するサイトです。

この記事では宅建業法でいう「他人物売買」について解説しています。まず最初に宅建業法の条文を引用し、その後で詳しい解説を行っています。

宅建のテキストを勉強していくと「他人物売買」についてでてくると思いますが、それは法の33条の2に詳細が記載されています。原文はどうなってるのか、から見ていくとよいです。

(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)

第三十三条の二 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く契約の効力の発生が条件に係るものについては適用除外とはしないこととしているが、ここの「条件」とは、いわゆる停止条件及び法定条件をいう。なお、農地法第5条の都道府県知事の許可を条件とする売買契約も「効力の発生が条件に係る契約」に該当する。。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。

二 当該宅地又は建物の売買が第四十一条第一項(手付金等の保全)

第四十一条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。

他人のものを売る契約のことを「他人物売買」と呼びますが、それを規制しているのがこの条文です。

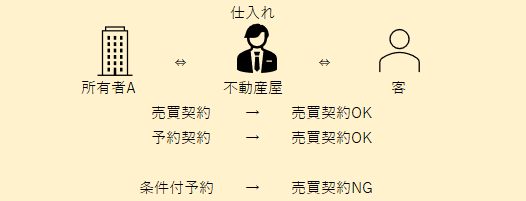

(原則)宅建業者が自ら売主となる場合は、他人物売買(売買契約、売買予約契約を含む)は禁止されています。つまり、宅建業者は他人の土地建物は売れないということです。

また例外が2つ(実質3つ)あるので、それを解説します。

(例外1)確実に自分のものになる(仕入れられる)なら他人物でも売ってよいとしています。

現在の所有者との間で、宅建業者が物件を取得する契約を締結している場合はOK

※ 予約契約でもよい。

※ 「停止条件付契約」はダメです。

または

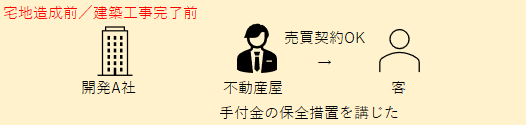

(例外2)宅地造成前/建物工事完了前の場合で、宅建業者が手付金の保全措置を講じている場合は他人物でも売ってOK、という事が書いてあります。(41条1項に関しては後の記事で解説します)

(例外3)この条文ではありませんが、「宅建業者→宅建業者の場合には適用されない」というのがあります。つまり買主が宅建業者だったら他人物を売ってもよいということにる訳です。(宅建業法78条2項)

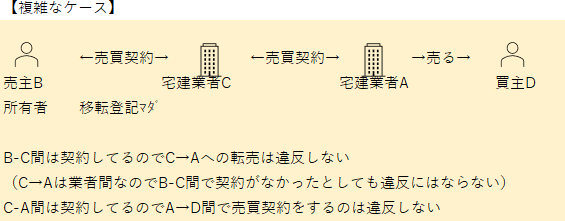

複雑なケースを事例で確認しましょう(平成17年問35)

これは現在の所有者(売主B)が宅建業者Cに売る契約をしているけどまだ所有権の移転登記はしていない状態です。

すでにBとCとで契約が成立しているので、宅建業者Cが他の人に転売しても問題ありません。

とくにこの図の場合は、宅建業者Cと宅建業者Aの、業者間契約です。

そして宅建業者Cから一般人Dへの売却ですが、すでにCA間で契約が成立しているので、これも問題ないことになるというわけですね。

📘 この分野を体系的に学べる通信講座はこちら

独学での理解が難しい法律用語や出題傾向を、動画やテキストで体系的に学びたい方は、宅建通信講座の比較ページをご覧ください。主要6講座(アガルート/フォーサイト/スタディング/ユーキャン/クレアール/LEC)を、合格率・料金・サポート体制などでわかりやすく比較しています。