宅建業法40条では、宅建業者が負う担保責任について示しています。

契約書上では「特約」の欄に、契約不適合責任に関する記述をすることがあります。これは契約の内容に適合しないとき(新築なのに床が傾いてたとか、土地の面積が足りなかったとか、etc)に、宅建業者がおう責任のことです。

その責任の内容と、期間について規定しています。また宅建業者は契約不適合責任を負わないとする特約はNGだということがわかります。条文とともに解説をご覧ください。

(担保責任についての特約の制限)

第四十条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

2 前項の規定に反する特約は、無効とする。

宅建業者が「自ら売主」となる売買契約の担保責任特約の制限を規定しています。

まずは民法の担保責任について把握する必要があります。

民法の担保責任

民法:(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)

第五百六十六条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

民法では売買で引き渡した目的物について、売主は以下の4つの責任を負います。(つまり買主は請求できる)

②代金の減額の請求→購入価格を減らすよう請求する

③損害賠償の請求→売主の責任のときは損害賠償を請求する

④契約の解除→最終的には契約を解除できる

いつまで責任を負うかの話

ところで、契約後にいつまでも担保責任がある訳では無くて期間の制限があります。

期間:「買主が不適合を知った時から1年以内に、その旨を売主に通知しないとき」です。

例外:売主が引き渡し時にその不適合を知ってて黙ってた、または重大な過失(注意を怠って結果を予想できなかった)によって知らなかったときは、この通知の期限制限はなくなります。

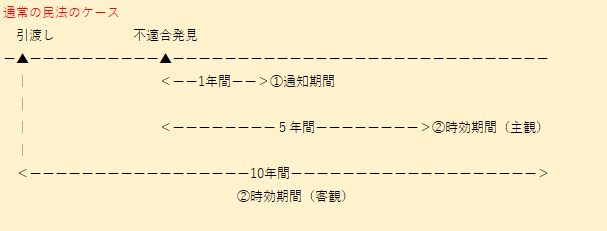

①不適合を発見してから、通知しないと契約不適合責任を追及できなくなる期間が1年。

不適合を発見したら1年以内に通知だけはしておいて、その後の履行の追完請求や代金の減額請求は後から実施できます。

そしてその後請求をせずにいると、こんどは時効のタイミングがやってきます。

②契約不適合を担保すべき責任を負う期間(債権の消滅時効の5年または10年)

主観的起算点5年:「不適合の事実を知り、売主に請求できると分かった時点から5年」で時効

客観的起算点10年:「引渡しから10年」が経過すれば、原則としてもう請求できない。

宅建業法の、宅建業者自らが売主の場合の担保責任

宅建業者は自ら売主となり 目的物が「種類」「品質」に関して契約不適合を担保すべき責任について、その期間は民法よりも不利になる特約をしてはならない、としています。

つまり「買主が不適合を知った時から1年以内に、その旨を売主に通知しないとき」よりも買主が不利な期間を定めては駄目だということですね。

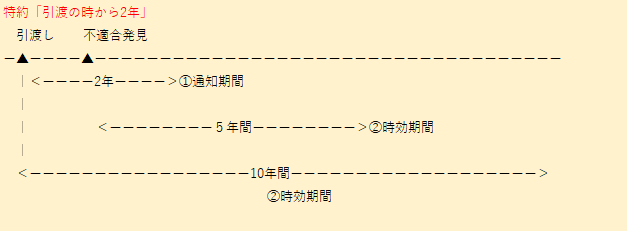

例外:目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合。というのが定められています。

買主は引き渡しから2年以内に不適合を通知しないと、契約不適合責任を追及できなくなります。

民法よりも、担保する期間が短くなるので、宅建業者としては「引渡しから2年」という特約は是非とも付けたいところですね。

それから、買主に不利な特約は原則無効(有利な特約は有効)、と規定されています。

有効・無効の特約例

「引渡後1年間に限り責任を負う」 → ❌無効:2年未満のため

「引渡後2年間に限り責任を負う」 → ⭕️有効:下限2年に適合

「引渡後10年間責任を負う」 → ⭕️有効:消費者に有利

「契約不適合責任を負わない」 → ❌無効:契約不適合責任免責はダメ

宅建業者が新築を売るとき

宅建業者が 新築住宅 を売る場合には、通常の契約不適合責任に加えて、住宅の品質確保の促進等に関する法律(いわゆる「品確法」) が関係します。

建物の構造耐力・雨水侵入部分について10年間の瑕疵担保を義務付けるものです。

品確法:(新築住宅の売主の瑕疵かし担保責任)

第九十五条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵かしについて、民法第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条、第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任を負う。

つまり、新築住宅を売る宅建業者は、

1⃣全体に対して2年以上の責任(宅建業法40条)

2⃣構造・防水部分には10年の責任(品確法)

を同時に負うことになります。

→ 合わせて覚えておきたい:住宅瑕疵担保履行法の宅建試験での重点ポイントをわかりやすく解説

契約不適合責任のまとめ

| 民法の規定 | 宅建業法の規定 | |

|---|---|---|

| 対象 | 「種類」「品質」「数量」 「移転した権利」 |

「種類」「品質」に関して |

| 契約不適合責任 | 追完請求/代金減額請求/損害賠償の請求/契約の解除 | |

| 期限 | 買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは無効 | 買主が不適合を知った時から1年以内に、その旨を売主に通知しない時 または引き渡しの時から2年以上の期間(特約) |

| 期限 | 売主が引き渡し時にその不適合を知って黙っていた、または重大な過失によって知らなかったときは、この期限制限はない | |

| 特約 | 「契約の内容に不適合があっても売主は担保責任を負わない」等の特約を付けることもできる | 宅建業者はこの特約ができない |

| 時効 | 主観5年、客観10年 | |

📘 この分野を体系的に学べる通信講座はこちら

独学での理解が難しい法律用語や出題傾向を、動画やテキストで体系的に学びたい方は、宅建通信講座の比較ページをご覧ください。主要6講座(アガルート/フォーサイト/スタディング/ユーキャン/クレアール/LEC)を、合格率・料金・サポート体制などでわかりやすく比較しています。